TABU

Mavericks und heisse Eisen

26.1. —

17.3.2002

Tabus repräsentieren traditionellerweise Verstösse gegen gesellschaftliche Wert- und Normvorstellungen. Jeder Kulturkreis nimmt eigene Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Anspruch. Verhaltensweisen, die innerhalb einer Personengruppe einen gewohnten Kommunikationsablauf garantieren, können in einer anderen als Regelverletzung empfunden werden. Sind Verhaltensnormen uneindeutig geregelt, kann dies sowohl eine vermehrte Handlungsfreiheit bedeuten, als auch den ‹Ort› darstellen, an dem neue Tabus ausbrechen. Tabus sind gerngesehene Phänomene für die Medien, die diese als Anlass für einen Skandal aufgreifen. Das Rollenspiel im Tabuisierungsfall definiert sich durch die Beziehung zwischen ‹Tabuierten›, ‹Tabuierer› und der Öffentlichkeit, welche als Schiedsrichter über Sein und Nichtsein des Tabus entscheidet. Das Rollenspiel verhält sich ähnlich wie beim Auftreten eines Skandals. Siehe dazu: Peter Zimmermann und Sabine Schaschl, Skandal: Kunst, Wien: Springer, 2000.

Die Liste der Tabus definiert den Befindlichkeits-, Freiheits- und Normenzustand einer Gesellschaft. Je mehr Tabus eine Gesellschaft kennzeichnen, desto rigider und moralisch aufbereiteter sind die Regeln des Zusammenlebens. Zu wenig Tabus wiederum können zu gesellschaftlichen Verletzungen führen, was nicht zuletzt die Ereignisse des 11. Septembers in den USA vor Augen geführt haben. Die Terroristen, die das World Trade Center vernichteten, verletzten nicht nur das Verbot des Tötens, sondern brachen zusätzlich das Tabu des Tötens von unschuldigem Leben. Sie trafen das pulsierende Herz einer Weltmacht, mit der sich bisher niemand anzulegen wagte. Hinzu kam ein Tabubruch vollzogen durch die Auswahl ihrer Waffen, welche jenseits allem Bekannten, aus Flugzeugen Waffen und aus Kerosin und Menschen Munition machten. Unter dem Vorwand des «Jihads», des heiligen Krieges, fanden sie ihre Motivation und berührten damit einen «Dauerbrenner» unter den Tabus: die unangebrachte Legitimation von Verbrechen an unzähligen Menschen durch Religion. Die Gefolgsleute von Osama bin Laden setzten sich über die westliche Überzeugung von religiöser Toleranz hinweg und haben damit unwillkürlich auch die Notwendigkeit von Tabus, welche die sozialen gesellschaftlichen Abläufe sichern, hervorgehoben.

Der Begriff «Tabu» geht aus der Sprache der Tonga Inseln in Polynesien hervor und umschreibt eine Art Verbot oder Einschränkung, welche sowohl eine Berührung, das Aussprechen von Dingen oder eine bestimmte Handlung umfassen konnten. Wie Sigmund Freud in Totem und Tabu von 1912/1913 darlegte, sind «Tabubeschränkungen etwas anderes als die religiösen oder moralischen Verbote. Sie werden nicht auf das Gebot eines Gottes zurückgeführt, sondern verbieten sich eigentlich von selbst; von den Moralverboten scheidet sie das Fehlen der Einreihung in ein System, welches ganz allgemein Enthaltungen für notwendig erklärt und diese Notwendigkeit auch begründet. Die Tabuverbote entbehren jeder Begründung; sie sind unbekannter Herkunft; für uns unverständlich, erscheinen sie jenen selbstverständlich, die unter ihrer Herrschaft stehen» (Sigmund Freud, Totem und Tabu, Frankfurt/Main, 1991). Freud forschte nach den «Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker» und rief nicht nur Bewunderer sondern auch massive Kritiker aus den Reihen der Kulturanthropologen auf den Plan.

Dem Phänomen Tabu mit den Mitteln der zeitgenössischen Kunst zu begegnen, bedeutet insofern eine Besonderheit, als Tabus — ausgenommen die nach wie vor wirksamen, historischen ‹Dauerbrenner› — erst retrospektiv und meist nach erfolgter Skandalisierung als solche erfasst werden. Um so aufschlussreicher erscheinen vor diesem Hintergrund jene Diskurse, welche gesellschaftliche Befindlichkeiten an ihren potentiellen Brüchen verorten. Die Ausstellung Tabu — Mavericks und heisse Eisen möchte an eben diesen ‹Orten› ansetzen und gegenwärtige Empfindungen von persönlichen, privaten und alltäglichen Tabus aufspüren. Dabei ist es notwendig, in persönliche, private und alltägliche Geschichten, thematisiert in den ausgewählten Werken, einzutauchen. Der Spannungszustand zwischen so genannten Mavericks und ihrer potentiellen Kennzeichnung durch heisse Eisen umschreibt gleichsam jene Befindlichkeitszustände zwischen ‹ungebrannt› und ‹gebrandmarkt›, die Tabus definieren.

Text von Sabine Schaschl

Richard Billingham (geb. 1970 in Birmingham; lebt in Stourbridge/UK) wurde in den letzten Jahren vor allem mit Porträts seiner Familie bekannt, welche private Einblicke auf ein Leben in ärmlichen Verhältnissen gewähren und von Eindrücken über Alkohol- und Zigarettengebrauch durchzogen sind.

Die Grenze zwischen dem Privaten und Öffentlichen zieht der Künstler bei der Eingangstür zur Elternwohnung, die niemals im Blickfeld ist. Über seine Fotografien sagt er selbst: «Neither I nor they (my parents and brother) are shocked by the directness of the photographs in Ray’s a Laugh because we’re well-enough acquainted with having to live with poverty. After all, there are millions of other people in Britain living similarly ...» (Richard Billingham, Michael Tarantino, Richard Billingham: a short, by no means exhaustive, glossary, in: Ikon Gallery (Hg.), Richard Billingham. Birmingham / Manchester, 2000.

Vieles in seinen Arbeiten ‹zeichnet› eine feine Tabuzone, ohne dass ein Tabu tatsächlich wirksam wird. Billinghams Videoarbeit Play Station von 1999 fokussiert durchgehend auf die Hände seines Bruders, der mit aussergewöhnlicher Geschwindigkeit eine Spielkonsole bearbeitet. Die Fingernägel mit Verletzungsspuren und bis zum äussersten Rand abgebissen, die musikalischen Hintergrundgeräusche des Spiels und Sprachfetzen erzählen wie von selbst eine Geschichte über die soziale Umgebung des Dargestellten. Die permanente Spielbewegung bekommt bei längerer Betrachtung etwas Schmerzhaftes und unweigerlich denkt man an eine noch wenig diskutierte Sucht — die Sucht des Spiels.

Als Sophie Calle (geb. 1953 in Paris; lebt in Paris und New York) im Jahre 1979 von ihren Reisen nach Paris zurückkehrte, begann sie — motiviert durch ihre Einsamkeit — fremde Menschen auf der Strasse mit ihrer Kamera zu verfolgen. Ende Januar 1980 traf sie einen Mann, den sie zuvor bei ihrer Verfolgungsaktion aus den Augen verloren hatte, auf einer Party wieder. Eines der wenigen Details, die sie von ihm wusste, war sein Name und seine bevorstehende Reise nach Venedig. Die Künstlerin entschloss sich ihm zu folgen. In Venedig angekommen, telefonierte sie mit hunderten von Hotels, bis sie schliesslich jene Pension fand, die der Fremde bezog. Sie beobachtete so weit es möglich war sein Kommen und Gehen und hielt seine Umgebung, seine Blicke auf Sehenswürdigkeiten und sofern sie ihn vorfand, auch ihn selbst fotografisch fest. Sie erwartete sich nichts von ihm — am wenigsten irgendwelche sexuellen Abenteuer. Sie fand ihn nicht besonders attraktiv. Sie sprach mit Menschen über ihn, die seinen Weg kreuzten, und fand dabei seine Vorliebe zu Antiquitäten und einige Details über sein Leben heraus. Ihre künstlerische Studie zielte dabei weder auf eine Umkehrung der typischen Geschlechterpositionen im Beobachter / Beobachteten-Verhältnis noch auf die Hervorhebung eines vermeintlich weiblichen Blickes. Sophie Calle untersuchte innerhalb dieser Verfolgungsgeschichte vielmehr ihre eigenen Empfindungen und diejenigen der anderen. Über «Henry B.», den Verfolgten, erfahren wir kaum etwas — lediglich seine Rückenansicht wird freigegeben. Während öffentliche Überwachungsaktivitäten als gesellschaftlich notwendig akzeptiert werden, sind persönliche Verfolgungen heute wesentlich stärker als vor der ‹Political Correctness Bewegung›. Tabufälle, und es erscheint bei genauerer Überlegung absurd, dass das, was individuell tabu ist, wenn es in der Gesellschaft plaziert ist, toleriert wird.

Die Kunst von Adam Chodzko (geb. 1965 in London; lebt in London) besticht durch subtile und gleichzeitig tief greifende In-Fragestellungen von vermeintlich Festgelegtem. So suchte der Künstler beispielsweise im Jahre 1995 für seine Arbeit The God Look-Alike Contest in internationalen Zeitungsannoncen nach Menschen, die glauben, dass sie wie Gott aussehen und bat diese ihm eine Abbildung von ihnen zu schicken. Diese einfache Fragestellung brachte so manches zutage, was in verbalen Diskussionen wohl nicht so schnell zum Ausdruck gekommen wäre: Frauen, Männer, Paare aller Hautfarben und aller Länder reagierten darauf und machten alleine durch ihr Bekenntnis wie Gott auszusehen, zahlreiche Reglements und Bildbekenntnisse diverser Glaubensrichtungen zunichte. Vergleiche die zwei Serien von God Look-Alike Contest: eine in Grossbritannien ausgeschriebene Anzeige und eine internationale. Siehe auch Kat. Adam Chodzko, Gallery II, University of Bradford, Northern Gallery of Contemporary Art und Viewpoint Gallery (Hg.), Salford, 1999. Der imaginierte männliche, weisse Gott der westlichen katholischen und protestantischen Kirche relativiert sich beim Betrachten der Serie ebenso schnell, wie seine wahrscheinlich farbige Entsprechung in den jeweiligen Kulturkreisen. Andererseits kann die Serie als wörtliche Entsprechung des «jeder Mensch ist Gottes Ebenbild» gelesen werden — nur, wenn die Aufforderung ausgesprochen wird, sich Gott vorzustellen, so sind breite Kulturkreise auf ein soziokulturell bestimmtes Bild eingeschworen. An dieser Stelle möchte ich an die zahlreichen negativen Reaktionen auf Werke von Künstlerinnen, die den weiblichen, nackten Körper an die Stelle des männlichen Gotteskörper setzen, erinnern (z. B. Bettina Rheims).

Adam Chodzkos Herangehensweise an künstlerische Prozesse ist bestimmt durch eine Art ‹Hintergrundaktivität›, in der er Reaktionen und Handlungen von Menschen speziell ermöglicht und diese auch anregt. Dabei umkreisen seine Arbeiten oftmals Themenstellungen, die etwas schwer Aussprechbares, etwas Tabuhaftes beinhalten. Befindlichkeitszustände zum Thema «Tod», subtil thematisiert im Video Limbo Land oder die Themen «Aberglaube» und «übersinnliche Kräfte» in seinem neuesten Video Plan For A Spell bezeugen dies.

Wenn es um das Essen geht stehen sich viele Verhaltensregeln gegenüber. ‹Gegessen wird, was auf den Tisch kommt› verhält sich beispielsweise diametral zum ‹Anstandsrest› der Noblesse. Die gut gemeinten Ratschläge von Müttern an ihre Töchter, dass ‹Liebe durch den Magen geht› hat heutzutage glücklicherweise auf beide Geschlechter Auswirkungen und es ist nicht mehr alleinige Sacheder Frau für das leibliche Wohl zu sorgen. Die Basler Performancegruppe GABI untersucht in ihrem Ausstellungsbeitrag das Tabu rund ums Essen. Im Jahre 1998 gegründet, beschreiben sie sich selbst als lose Gruppe, welche sich von Projekt zu Projekt mit einer jeweils unterschiedlichen Anzahl von PerformerInnen neu konstituiert. Zum Stammkreis gehören Martin Blum, Lena Eriksson, Martina Gmür, Haimo Ganz, Samy Kramer, Irene Maag, Muda Mathis, Gabriele Rérat, Judith Spiess, Chen Tan, Franziska und Günther Wüsten.

Den Zusammenhang von Arbeitsleistung und Entlohnung thematisiert auch San Keller (geb. 1971 in Bern; lebt in Zürich). In seiner Aktion San Keller schläft an ihrem Arbeitsplatz bietet der Künstler seinen Schlaf als zu entlohnende Arbeitsleistung an. Die Aktion richtet sich an Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, die San Keller während ihrer Arbeitszeit als Schläfer in ihren Büroräumlichkeiten engagieren können. Der Künstler nutzt für die Ausführung der Tätigkeit sein eigenes Schlafset. Die Höhe der Entlohnung orientiert sich dabei am Einkommen der Auftraggeber. Keller thematisiert mit dieser Aktion die äusserst komplexe Frage der Bewertung von Kunst unter Anwendung der Argumentation ihrer wirtschaftlichen ‹Nützlichkeit›. Er berührt damit ein heikles Thema aus dem Kunstbetrieb selbst, das ähnlich wie dies bereits Simon Wood formuliert hat, oftmals die Künstler im Wertsteigerungssystem vergisst. Im Vergleich zu anderen Betätigungsfeldern weist der Kunstbetrieb sich durch einen besonderen Hang zur Ausbeutung aus. Nirgendwo sonst werden Aussprüche wie ‹KünstlerInnen (und nicht zuletzt auch KuratorInnen) verdienen halt nun mal weniger› ohne grösseren Aufruhr hingenommen. Das Tabu in der Kunst über Entlohnungsverhältnisse zu sprechen, ist nach wie vor intakt und weit davon entfernt, der Vergangenheit anzugehören.

Die niederländische Künstlerin Renée Kool (geb. 1961 in Amsterdam; lebt in Amsterdam und Strassburg) liebt es, Systeme zu sabotieren — nicht jedoch um der Sabotage Willen, sondern um Absurdes und Fragwürdiges auch als solches offen zu legen. Anlässlich der Ausstellung Manifesta 1 (Rotterdam 1996) wurde ihr ein ‹transparentes Gebäude› als Ausstellungsort von den Kuratoren offeriert, ohne dass diese das Gebäude zuvor gesehen hatten. Die Tatsache, dass dieses Gebäude transparent sei, war Anlass genug, um ihr (einer Künstlerin!) dieses anzubieten. Es schien, als ob die Faktoren ‹zur Schau stellen› und ‹Frau› als zusammengehörig betrachtet wurden. Dieser Ausgangspunkt führte zur Arbeit au-delà.

Im Kunsthaus Baselland errichtet die Künstlerin eine neue, überarbeitete Version, die ausgehend von der Manifesta-Situation die Gegebenheiten vor Ort miteinbezieht. Zwei Videos sind dabei fixe Bestandteile und waren Teil vermeintlich zufälliger Aufnahmen von Überwachungskameras, die mit Zunahme eines globalen Unsicherheitsgefühls vermehrt die Welt überziehen. Dabei fängt eine Aufnahme eine junge Frau ein, welche sich selbst vor dem Spiegel betrachtet und dabei eine Art Übung für das ‹Gesehen-Werden› durchführt. Die zweite zeigt einen am Fenster dirigierenden Mann in Unterhose. Das Welttheater liegt ihm zu Füssen und er vermittelt den Eindruck, dass er über die Tatsache, dass er gesehen werden könnte, erhaben ist. Während die zufällig ertappte junge Frau als Objekt der Begierde überprüft wird, wird die Szene des dirigierenden Mannes lächelnd hingenommen. Die Arbeit von Renée Kool sagt viel über die gesellschaftliche Doppelmoral aus. Erstaunlicherweise zahlen wir, ohne mit der Wimper zu zucken, den Preis des Freiheits- und Intimitätsverlustes zu Gunsten einer vermeindlich gesteigerten Sicherheit. Das Überwachen der alltäglichen Lebensabläufe und deren visuelle Aufnahmen haben jedoch auch visuelle Empfänger — eine Tatsache, die gerne vergessen wird.

Die Arbeiten von Zilla Leutenegger (geb. 1968 in Zürich; lebt in Zürich) sind wie sie selbst sagt «wie Fenster, die sie manchmal öffnet, um andere in ihre romantische Welt reinschauen zu lassen». Die Sprache der Romantik dient ihr dabei als Brücke zum Rezipienten. Die Videoinstallation Der Mann im Mond zeigt eigentlich eine ‹Frau im Mond›, die jedoch die männliche Form des Pinkelns erlernt hat. Die territoriale In-Besitz-Ergreifung ist dabei nicht nur humoristisch gefärbt, sie bezieht sich auch auf die Errungenschaften feministischer Theoretikerinnen. Für die Künstlerin bedeutet die heutige Form der Emanzipation das Hervorheben der einzelnen Qualitäten der beiden Geschlechter. Wenn sich Leutenegger den Mond mit männlichen Handlungsformen erobert, so interessiert sie dabei nicht die Aneignung von spezifischen Posen und Gesten, sondern vielmehr der Entwurf derselben. Wie wird in unserer Massenkultur geistige Gemeinsamkeit ausgedrückt? Welche Muster gibt es dafür und wie sind sie geprägt? In Filmen wird uns immer wieder die innige Beziehung von Vätern und Söhnen vor Augen geführt, die im Gemeinschaftspinkeln ihre Zugehörigkeit unterstreichen. Als Rezipient erahnen wir die Tabuzone von noch nicht sehr weit zurückliegenden Rollenverteilungen.

Die zweite Videoinstallation My first car, die Zilla Leutenegger neben Der Mann im Mond in Szene setzt, handelt ebenfalls auf einer Mondlandschaft. Diesmal jedoch fährt ein Auto, aus dem laute Musik dröhnt, scheinbar endlose Schleifen am Mondkrater. Jedes Mal wenn sich das Auto den Betrachtern nähert wird die Musik lauter, um dann wieder in den Hintergrund zu verschwinden. Dieses sinnentleerte Autofahren steht im Zusammenhang mit dem nicht nur jugendlichen Nichtstun oder mit Zeitvertreib — gleich zwei Themen, die in der heutigen westlichen Ökonomie- und Arbeitsgesellschaft auf Kritik und Unverständnis stossen, anderswo aber möglicherweise zu einer akzeptierten Alltagskultur gehören.

Janice McNab (geb. 1964 in Aberfeldy/Schottland; lebt in Edinburgh) teilt das Interesse für die Hinterfragung der Beziehung von Krankheit und Gesellschaft mit Javier Téllez. Die Künstlerin beschäftigt sich in ihrer vorletzten Werkserie von 1999—2001 mit Menschen, die unter Reaktionen auf «Multiple Chemical Sensitivity» (MCS) leiden, jener mit «20. Jahrhundert-Allergie» umschriebenen Krankheit. Dieses aus den verschiedensten Alltags- und Umweltsubstanzen hervorgehende Leiden kann zu Allergien und körperlichen Reaktionen führen, die allesamt die Betroffenen zu einem Leben in starker Isolation zwingen.

Die Künstlerin nutzte während eines Aufenthaltes in Mexiko die Gelegenheit, mit MCS Patienten in Kontakt zu treten und musste dafür bereits eine Woche vor der Kontaktaufnahme nur noch duftfreie Shampoos verwenden, ihre Wäsche mit Soda-Bikarbonaten waschen, auf Make-up verzichten und ihre Tätigkeit als Malerin für diesen Zeitraum einstellen. Momente des Besuchs hielt die Künstlerin fotografisch fest und übersetzte sie erst in ihrem Atelier in Malerei, die bis jetzt zwei Werkgruppen umfasst (MCS-Serie und Industriearbeiter-Serie). In der letzten Serie konzentriert sich die Künstlerin auf eine Gruppe von ArbeiterInnen der «Greenock Factory» und der Motorola Produktionsstätte in Schottland, die Grund haben anzunehmen, dass der chemische Cocktail in ihrer Arbeitsumgebung zu Krebserkrankungen, Fehlgeburten und Unfruchtbarkeit führt. Eine diesbezügliche Gerichtsverhandlung ist noch hängig. Die Künstlerin thematisiert in ihren grossformatigen Malereien nicht nur das Abgeschottet-Sein und die innere Emmigration der Betroffenen, sondern v. a. auch die Absurdität der um diese Sachverhalte geführten Diskurse. Diese stellen dem Argument der Gesundheitserhaltung am Arbeitsplatz jenes der Arbeitsplatzerhaltung gegenüber (vgl. Kat. Janice McNab, doggerfisher, Edinburgh 2001 und Tramway, Glasgow 2002). Ökonomie versus individuelle Gesundheit, heisst das eigentliche Thema — ein Tabuthema, welches unangenehm berührt und vorzugsweise der Verdrängung preisgegeben wird.

Seit seiner Kindheit beschäftigt sich der Künstler Javier Téllez (geb. 1969 in Valencia/Venezuela; lebt in New York) mit psychiatrischen Institutionen und ihren Insassen. Seine Eltern, die beide als Psychiater arbeiten, vermittelten ihm einen alltäglichen Umgang mit geistiger Behinderung, welche zur Quelle vieler seiner Kunstwerke avancierte. Für Téllez basiert die Verbindung zwischen der Museologie und psychiatrischen Kliniken auf denselben Klassifizierungsparametern, die zwischen ‹normal› und ‹pathologisch› unterscheiden. Er schreibt: «The processes of selection and marginalization constitute their main modus operandi, be it employed within the framework of art history or the study of human behaviour. The therapeutic dogma that is common to both disciplines is behind the fact that both doctors and exhibition curators employ the same verb to define their practice: to curate the body, artistic or physiological» (Javier Téllez, Of a hospital within a Museum, in: Museo de Bellas Artes, La extraccion de la piedra de la locura, Caracas, 1996).

Das Pflegen (lat. curare) einmal der Kunst und ein andermal des Körpers verbindet die beiden Wissensgebiete, die Téllez in seinen Werken vereint. In der in der Ausstellung gezeigten Videoinstallation Bounced wird die Nahaufnahme eines psychisch Erkrankten zur Projektionsfläche und Zielscheibe von Tennisbällen, welche in regelmässigem Rhythmus abgefeuert werden. Erstaunlicherweise stösst die Visualisierung einer an und für sich tabuisierten Handlung — nämlich dem Bewerfen bzw. Verletzen eines anderen Menschen — häufig auf lustige Reaktionen. (An dieser Stelle möchte ich Serge Ziegler für seine Beobachtungen danken.) In der Arbeit Pendulum hingegen, bei der das ‹Bewerfen› eines projizierten Gesichtes vom Rezipienten selbst verlangt wird, wirkt das gesellschaftlich festgelegte Tabu und die Hemmschwelle wird kaum überschritten. Daraus liesse sich ableiten, dass das Betrachten von Handlungen weniger Tabureizen unterliegt, als das eigene Handeln.

Bei der Arbeit LC4/R-Machine lädt Javier Téllez den Besucher ein, in einer komfortablen Corbusier-Liege Platz zu nehmen. Leise abgespielte Goldbergvariationen von J. S. Bach liefern die perfekte Stimmung hierzu. Der Stuhl ist jedoch in eine engbemessene Holzkiste eingebaut und wer sich zum Entspannen zurücklehnt, befindet sich unerwartet in direktem Augenkontakt mit einem geistig behinderten Menschen, der ihm aus dem Bildschirm zulacht. In dieser Installation provoziert Téllez eine ‹reale› Konfrontation, die den Betrachter auf elegante Weise dazu zwingt, seine Beziehung mit behinderten Menschen zu überprüfen.

Die Geschichte, welche dem Werk the teaset von Martin Walde (geb. 1957 in Innsbruck; lebt in Wien) zugrunde liegt, beginnt im Jahre 1994 als ein Tee-Service aus dem 19. Jahrhundert auf dem Dachboden seines Elternhauses wieder gefunden wurde. Wider Erwarten erfreute sich niemand an diesem Fund, denn das gelüftete Geheimnis brachte eine unangenehme Geschichte zutage. Das Tee-Service wurde seit dem Vorfall nicht mehr benutzt — es schien als hätte dieses Ereignis eine mit unangenehmen Konnotationen behaftete ‹Objektifizierung› erfahren. Martin Walde, der sich in seinen Arbeiten vor allem für kontextbezogene Prozesse interessiert, nimmt die tabuhafte Aura zum Ausgangspunkt und bietet den Gegenstand auf einem überdimensionierten Tisch, gekoppelt mit schriftlichen Erklärungen zum Tausch an. Blaues Licht taucht das Dargebotene in eine andere Bewusstseinsebene und erinnert an die verrückte Tafelrunde bei Alice im Wunderland. Für das Zustandekommen des Tauschgeschäftes verlangt der Künstler einen Gegenstand mit äquivalenter Geschichte. Walde tauscht sozusagen die an den Gegenständen haftenden Geschichten aus, die einmal in den Händen eines ‹neutralen› Besitzers ihre Aussagekraft verlieren. Im Tauschakt wird eine positive Form des Vergessens praktiziert: Freigeben, Weggeben, Loslassen und Vergessen als lebensrelevante Aktivität. Seit 1996, als der Künstler erstmals the teaset ausstellte, häuften sich die Angebote und einmal wäre der Tausch beinahe vollzogen worden, wären da nicht die ungeheuren Steuern für ein ehemaliges Unfallauto gewesen. Waldes Kunstprozesse verknüpfen individuelle Empfindungen und Handlungsweisen mit dem Angebot der Kunst, diese über sie auszudrücken oder wie Harald Uhr es formuliert «seine künstlerische Arbeit besteht darin, Anordnungen zu schaffen, die uns als handelnde Lebewesen involvieren» (Harald Uhr, Vier künstlerische Positionen als Botenstoffe mentaler Ressourcen, in: Kat. Transmitter, Bonner Kunstverein, Bonn, 1999.

Die Kunst von Simon Wood (geb. 1971 in Bury/Lancs; lebt in London) fokussiert Themen wie die Politisierung von Sachverhalten, das Hinterfragen von Wertdefinitionen, Austausch und Wiederverwertung von Dingen. «All the way from a tiny island where they work for nothing» lautet der einem verschmutzten Teppich eingeschriebene Satz, der gleichzeitig dem Werk den Namen gab. Diese, meist von ‹exotischen› Orten stammenden Teppiche, werden in der Regel von unterbezahlten, billigen Arbeitskräften produziert, deren Identität für die künftige Wertsteigerung keine Rolle spielt. Wood vergleicht den Vermarktungsweg dieser Objekte mit jenem von Kunst. «I wanted to draw attention to the fact that while British art has enjoyed an increase in popularity and helped the British economy nationally, its artistic community has not really received any profit. There are so few collectors (mainly Saatchi), that the carpets represent the export of something removed from the knowledge of the lives of the people who made it.»

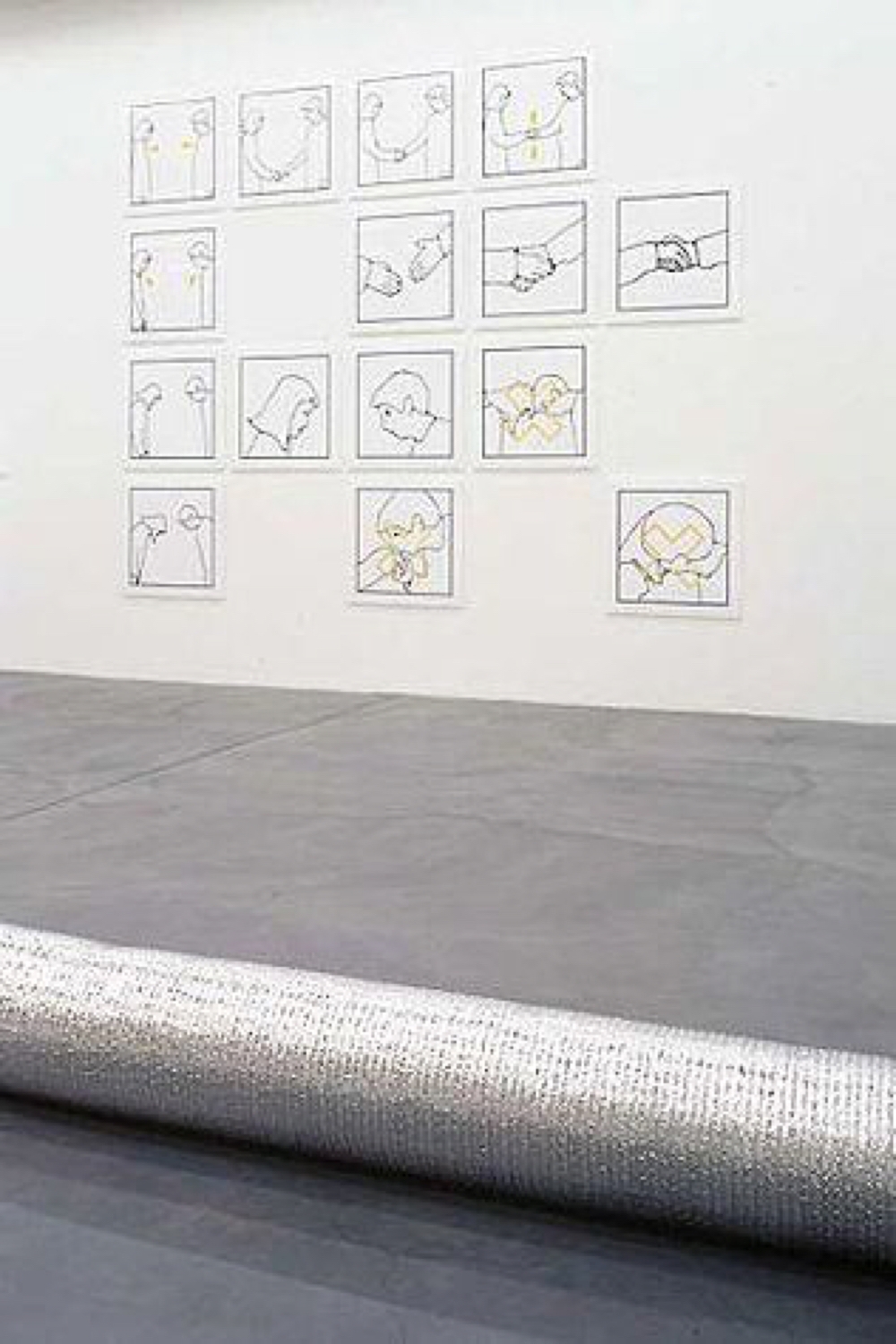

Der in Österreich aufgewachsene Chinese Jun Yang (geb. 1975 in Qingtian/China; lebt in Wien) greift in seinen Arbeiten die Fragestellung seiner eigenen Herkunft und den Umgang Dritter mit ihren Vorstellungen von Klischees und Charaktermerkmalen anderer Nationen auf. Seine Auseinandersetzung mit Migration und Identität führt der Künstler in souveräner und analytischer Weise, fernab von jeder Opferperspektive. Eine grossformatige Wandarbeit mit Piktogrammen von Begrüssungszeremonien illustriert eine Art Gebrauchsanweisung über die im asiatischen Kulturkreis gebräuchliche Kopfverneigung und weist darauf hin, dass Headbangen, Handküsse und Zungenküsse als gesellschaftliche Tabus gelten und ‹man so etwas nicht in der Öffentlichkeit tut›. Mit den zur Arbeit gehörenden ‹Safety Cards› — jenen aus Flugzeugen geläufigen, im Vordersitz angebrachten Sicherheitskarten — erzählt Yang auf deren Rückseite von einem ‹small-talk›-Gespräch mit einem Mitreisenden: Ein Mann vermutet Yangs Herkunft in Japan und reagiert verwirrt auf dessen Antwort er sei «irgendwie Europäer». Im Gegenzug errät Yang die Herkunft des Fragestellers, worauf dieser antwortet: «Ja — Pole, aber ich wohne in Deutschland. Ich hätte nicht gedacht, jemand würde so etwas sagen». Dieser Wortwechsel verrät die Komplexität individuellen Empfindens hinsichtlich der eigenen Herkunft. Was bringt den Mann polnischer Herkunft dazu, unmittelbar seinen langjährigen deutschen Wohnort hinzuzufügen? Spielen dabei Gedanken einer hierarchischen Besserstellung eine Rolle? Welche öffentliche Wahrnehmung haben Deutschland und Polen im Vergleich zueinander? Eine potentielle Tabuzone verläuft haarfein durch Yangs Beobachtungen und auch wenn er nicht von Tabus spricht, spürt man deren mögliche Existenz.