Regionale 15

Approaching Architecture / Annäherung an Architektur

30.11.2014 —

4.1.2015

- Stefan Auf der Maur

- Sylvain Baumann

- Dorella Bucher

- Silvia Buol

- Walter Derungs

- Gina Folly

- Martina Gmür

- Robin Godde

- Daniel Göttin

- Thomas Hauri

- Judith Kakon

- Hyeongjong Kim

- Max Leiß

- Bianca Pedrina

- Balz Raz

- Schär / Spillmann

- Angelika Schori

- Jürg Stäuble

- Emanuel Strässle

- Verena Thürkauf

- Werner von Mutzenbecher

- Hannah Weinberger

- Sebastian Wiemer

What began many years ago as a Christmas show, has since become one of the largest cross-border projects in the region Basel, South Baden and Alsace. There are now more than a dozen institutions in the tri-national area that provide an exhibition opportunity for regional artists of all ages.

From the many applications to choose from, each institution selects its range of artistic works, and develops its own exhibition concept for the respective Regionale exhibition. The Regionale is thus not simply a reflection of the creative potential of the region and its cultural diversity, but also a platform for the trans-border exchange between artists, cultural institutions and audiences interested in the arts.

The exhibition was generously supported by the partners of the Kunsthaus: kulturelles.bl, Basellandschaftliche Kantonalbank, Migros-Kulturprozent, Gemeinde Muttenz, werner sutter & co.ag sowie an die Christoph Merian Stiftung.

Daniel Göttin ist seit den 1990er-Jahren für seine installativen Arbeiten bekannt, die er für spezifische Raumsituationen entwickelt und ausführt. Mittels des zunächst minimal erscheinenden Einsatzes von handelsüblichem Klebeband — einem industriellen Halbfabrikat vornehmlich in Schwarz — setzt Göttin klare, geometrische Formen und ermöglicht eine erstaunliche Präsenz des Materials im Raum, ohne denselben zu dominieren. Es gehe ihm darum, so Göttin, einen gleichberechtigten Dialog zwischen dem bereits Bestehenden und seinem spezifischen Eingriff, dem Raum und der Intervention zu einer neuen Einheit auf Zeit sicht- und wahrnehmbar zu machen.

Die installative Klebebandarbeit enterzone breitet sich markant im Eingangsbereich des Kunsthauses Baselland aus. Sie stellt eine direkte Verbindung zwischen den unterschiedlichen Zonen der Architektur im Innen- und Aussenbereich her und formuliert auf erstaunliche Weise den Charakter dieser Entrée-Situation. Enterzone besteht aus drei breiten, schwarzen Klebebandstreifen, die u-förmig gestaffelt über die Wände und den Boden geklebt wurden. Die Ausrichtung der drei Streifen steht quer zum Ein- und Durchgangsbereich. Das dünne Material verhindert den Eindruck von einer Barriere, und doch verlangsamt sich das Tempo des Besuchers automatisch, muss er sich doch des Tritts gewahr werden. Mit dieser Verlangsamung des Gehens, das Erstaunen über die Wirkung und den überraschenden Effekt des Materials im Raum schafft Daniel Göttin eine Schärfung der Wahrnehmung von Raum und Ort.

Die vier grossformatigen Arbeiten von Thomas Hauri, die der Künstler im ersten, lichtdurchfluteten Ausstellungsraum des Kunsthauses zeigt, haben eine erstaunliche Wirkung. Meist ist es ein dunkler, schwarzer Aquarellton, den Hauri wählt, um seine Motive auf das fein strukturierte Papier aufzutragen. Er wählt Formen, die an Architekturfragmente oder auch frei gesetzte Formen erinnern. Die Sogwirkung der Motive ist erstaunlich; mal entwickeln sie sich scheinbar in den Bildraum hinein, mal treten sie nach vorne. Seit dem Jahr 2000 arbeitet Thomas Hauri an dieser für ihn nun typischen Bildsprache. Es sind grosse Papiere im immer gleichen Format, die er übereinander präsentiert. In feinen, mehrfach aufgetragenen Schichten entwickelt der Künstler sein Motiv, um meist in einem nächsten Schritt mit Schwämmen oder auch groben Bürsten den aufgetragenen Farbton wieder auszuwaschen oder auszubürsten — bisweilen so stark, dass das Papier gerade noch standhalten kann und nicht aufgerissen wird. Durch das Verwaschen der schwarzen Aquarellfarbe nimmt der Künstler den Motiven und architektonischen Strukturen ihre Härte und Strenge. Das auf den Papieren Formulierte löst sich an den Rändern mal in malerische Unschärfen auf oder verschwindet auch ganz, bleibt aber oftmals als feine, kaum erkennbare Formenstruktur vorhanden. Hauri nutzt die Qualität der Aquarelltechnik, Motive und Farbauftrag lichtdurchlässig werden zu lassen. Weder das Dargestellte noch die Art der Darstellung wirken finster oder massiv. Im Gegenteil. Hauri schafft es durch die gewählte Technik und die Art der Auswaschung, die Präsenz der sehr grossformatigen Werke noch zu steigern und dem Gegenüber einen zarten Einstieg in eine erstaunliche Malerei zu bieten.

Werner von Mutzenbecher schafft seit mehr als 50 Jahren Bilder, in deren Fokus, so könnte man sagen, Figuren, Bewegung und Raum stehen. Doch Mutzenbecher ist nicht nur als Maler und auch als Autor von Texten bekannt, sondern ist auch als innovativer Filmemacher aktiv und präsent. Auf der Regionale 15 im Kunsthaus Baselland ist er mit aktuellen Arbeiten auf Papier und Leinwand sowie einer älteren Arbeit vertreten; das Nebeneinander zeigt, was Mutzenbecher seit Anbeginn seines künstlerischen Schaffens konsequent verfolgt und dem er nachspürt. Während Mutzenbecher ab dem Jahr 2000 seine architektonisch anmutenden Gemälde, für die er bekannt ist, zugunsten figürlicher Arbeiten eher in den Hintergrund rücken liess und sich auf Möglichkeiten der freien, formbeschreibenden Linie konzentrierte, die Umriss, Faltenwurf, aber auch Sternbilder formuliert, knüpft er in jüngster Zeit wieder an frühere Fragestellungen an. Die im Kunsthaus vertretenen beiden Gemälde auf Leinwand zeigen balkenartige Figuren, die Mutzenbecher — einem Raster entsprechend — auf dem quadratischen Mass der Leinwand anordnet. Die Machart und die Positionierung der Figuren lässt sich gut nachvollziehen und zeigt die Art und Weise, wie Mutzenbecher vorgeht: Alles ist sichtbar, erklärbar, verständlich. Die räumliche Wirkung der bewegten Figuren erzielt der Künstler durch die perspektivische Konstruktion der Elemente, die einerseits als schwarze Flächen auf weissem Grund angelegt werden und sich andererseits als feine, weisse Linien durch Aussparung der weiss grundierten, später monochrom schwarz bemalten Leinwand herausarbeiten. Auch die sechs Tuschzeichnungen auf Papier, die erst in jüngster Zeit entstanden, zeigen in feinen, perspektivischen Zeichnungen unterschiedliche, räumlich vor dem Hintergrund stehende Figuren. Die Klarheit der Linien, der Formen ermöglichen dem aufmerksamen Betrachter eine schnelle Lesbarkeit der Gemälde und Zeichnungen, um sich zugleich von dem faszinieren zu lassen, was dort auf der Fläche zu wirken beginnt: die erstaunliche Wahrnehmung von bewegter Figur im Raum.

Die Arbeit von Judith Kakon schafft eine neue Raumwahrnehmung im Kunsthaus Baselland: Dies gelingt ihr durch schwarze, fast transparente stoffähnliche Bahnen, die in unregelmässigen Abständen zwischen Boden und Decke räumlich versetzt gespannt sind. Sie fungieren als Schatten, die den Raum physisch trennen, aber gleichzeitig seine Durchlässigkeit erhalten. Wie eine Membran spannt sich das Werk der Architektur entgegen in den Raum und lässt eine latente räumliche Grenze sichtbar werden. Durch die Überlagerung des Stoffes entsteht ein Moiré-Effekt, der je nach Standort des Betrachters von hermetisch zu transparent wechselt. Leicht zu übersehen sind die glänzenden Bereiche, die bei näherer Betrachtung einen Schriftzug erkennen lassen, der, in regelmässigen senkrechten Fäden angeordnet, wiederholt den Materialnamen abzeichnet: weedblock — ein Material, das meist im Gartenbau als Schutz vor Ungeziefer verwendet werden kann. Judith Kakon ist an alltäglichen und industriell gefertigten Materialien interessiert, an Textur und Oberflächen. Folien, Planen oder Werbebanner beschäftigen sie immer wieder in ihren Arbeiten. Eigenes Bildmaterial, wie Fotografien von Stadtsituationen oder Gebäuden, sind Ausgangspunkt für ihre installativen Arbeiten. Dabei entzieht Kakon den Materialien ihre ursprüngliche Bedeutung und setzt sie in einen neuen Zusammenhang. Assoziative Zwischenräume entstehen, die als Filter der Aussenwelt fungieren. Judith Kakon hinterfragt in ihren Werken Funktionen der Vermarktungskultur und wie diese den gesellschaftlichen Gebrauch beeinflussen. Dabei wird auch die Herkunft des Materials reflektiert. Welche absurden Transportwege legen Materialien in der globalisierten Welt zurück, um schlussendlich für unseren bisweilen banalen Gebrauch zur Verfügung zu stehen? Die Künstlerin versteht ihre Werke nicht als autark. Vielmehr knüpft Neues auf subtile Weise an Vergangenes an und lässt Wechselwirkungen entstehen. So macht die Reflexion der Aussenwelt vor dem eigenen Werk nicht Halt.

In einem der oberen Kabinetträume des Kunsthauses Baselland zeigt Stefan Auf der Maur seine Serie From above, die aus kleinformatigen Malereien besteht. Mit scheinbar flüchtigem Blick zeigen sie isolierte Gebäude, deren Besonderheiten sich erst erschliessen, wenn man sich ihnen nähert. Schnelle, dynamische Pinselspuren formulieren beinahe skizzenhaft einzelne Gebäude, die der Künstler in kurzer Zeit entstehen lässt. Die Motive wirken im ersten Moment befremdlich, wecken aber sogleich Erinnerungen an Orte, die wir zu kennen glauben und die uns vertraut sind. Stefan Auf der Maur hat Motive aus dem Basler Stadtbild und aus der Umgebung gewählt. Allerdings zog der Künstler nicht in klassischer Manier mit Staffelei und Leinwand in die freie Natur, wie es noch massgebend für seine Serie Radius Basel — Plein Air ist. Vielmehr isoliert er die Stadtlandschaft mithilfe von Google Earth und verwendet ausgedruckte Screenshots als Maluntergrund. Jedes Werk ist ein Unikat, keines gleicht dem anderen: filigrane Farbschichten, reliefartige, pastos gemalte Oberflächen und Bearbeitungen des Maluntergrundes lassen das zweidimensionale Motiv in eine Räumlichkeit kippen. Dabei werden die befremdlichen Verzerrungen, die auf die bereits unwirkliche Perspektive von Google Earth zurückgehen, vom Künstler noch verstärkt. Die Gebäude sind der Realität enthoben und erinnern an Behausungen in irrealen Welten, was Auf der Maur zusätzlich durch seine fantasiereichen und humorvollen Titel verstärkt. Der Künstler, der seit längerer Zeit in Basel lebt und arbeitet, verfremdet die alltägliche Sicht auf unsere urbane Umgebung und schafft zugleich Freiraum, um diese Realität neu zu entdecken.

Dorella Bucher hält Räume fotografisch fest, die es in dieser Form nicht mehr gibt. Ihre Arbeiten fungieren als Erinnerungen dieser verschwundenen Gebäude — und damit auch Schicksale —, die sie in fragmentarischen Umdeutungen wieder neu aufleben lässt. Dabei entstehen surreale Raumwirkungen: Räume verkleinern sich unmerklich, Partien werden plötzlich ausgespart oder verschwinden ganz und schaffen so Freiraum für Imaginationen. Collageartig setzt die Künstlerin fotografische Teilstücke neu zusammen oder vereinigt Bereiche, nachdem sie sie leicht verrückt hat. Ihre Arbeiten zeigen keine realen Momente, sondern funktionieren vielmehr wie Erinnerungen. Sie filtern zeitliche Momente und sparen Erlebtes aus oder kombinieren es mit Ereignissen aus einer anderen Zeitebene. Der Titel 21. Januar verweist auf einen Tag, an dem ein Haus aus Basels Stadtlandschaft verschwand. «Durch meine Eingriffe baue ich mir neue mögliche Wirklichkeiten auf. Eine »Illusion», wie die Künstlerin es selbst formuliert. Eine Illusion, die einlädt, Erstaunliches im Verschwundenen zu entdecken.

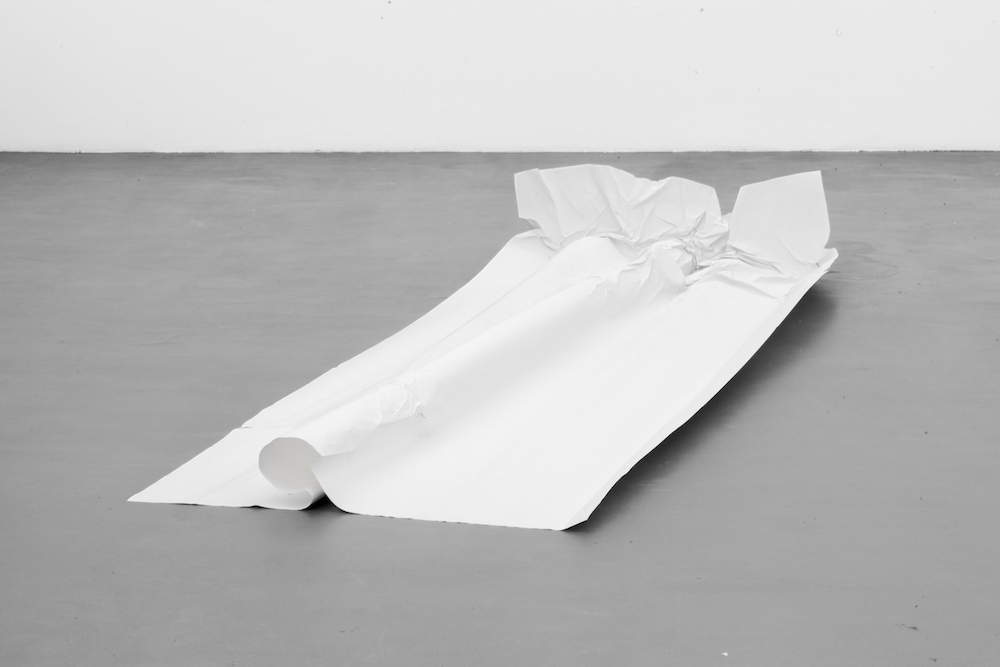

Silvia Buol ist im Rahmen der Regionale 15 an beiden Orten des Kunsthauses präsent: Einerseits setzte sie für den Kunsthaus-Satelliten auf dem Dreispitz am Eröffnungsabend den Startpunkt mit ihrer Performance Approaching. Andererseits zeigt sie im Kunsthaus in Muttenz ihre spezifische Auseinandersetzung mit der Architektur und den Räumen des Kunsthauses.Seit vielen Jahren ist die in Basel lebende Künstlerin bekannt für ihren Umgang mit unterschiedlichen Gattungen und künstlerischen Formen — darunter Zeichnung, Fotografie, Tanz-Performance, Farbgestaltung sowie Rauminszenierung. Für ihre Arbeit im Kunsthaus geht Silvia Buol insofern vergleichbar vor, als dass sie sich an die Architektur der Räume physisch annähert und die Eigenarten derselben wie markante, zugleich aber auch kaum präsente Raumecken oder architektonische Details aufspürt. Lange, schwere Papierbahnen werden durch die Künstlerin in Ecken, um Geländer, in Stahlträger gedrückt, gerafft, gestrichen — und scheinen sich plötzlich an dieselbe fliessend anzuschmiegen. Die teilweise sehr langen Papierbahnen, die Buol etwa für die zentrale Treppe des Kunsthauses oder die mit Rohren versehene Raumecke gewählt hat, werden von ihr in Form gedrückt, abgenommen und anschliessend frei in den Raum gelegt. Rätselhaft erscheinen diese dünnwandigen und zugleich sehr präsenten Skulpturen. Demjenigen, der der Fährte nachspürt, welche die Künstlerin hier legt, wird ein anderer Blick auf den Raum zuteil.

Im Zentrum der fotografischen Arbeit von Walter Derungs steht Architektur. Mit Formen und Strukturen, die der Künstler meist zufällig auf seinen Streifzügen durch die urbane Landschaft findet, lässt er ein zeitloses Moment sichtbar werden, das durch die Abstraktion der Schwarz-Weiss-Negativabzüge und das Fehlen von Personen entsteht. Es sind Momentaufnahmen, die dem Betrachter eine veränderte Sicht auf seine alltägliche Umgebung vermitteln. Diese Orte könnten überall sein. Verlassene Gebäude, «Stadtruinen», wie der Künstler sie selbst nennt, sind in seinem künstlerischen Schaffen zentral. Im Kunsthaus Baselland empfängt den Besucher die aktuelle Arbeit New Ruins schon von aussen. Malerische Momente, gleich einer Dripping-Technik, rücken in den Vordergrund und überlagern analog eingefangene Architekturelemente. Die Arbeit entwickelt sich aus verschiedenen Schichten, die erst aus der Nähe entschlüsselt werden können. So entsteht ein Wechselspiel zwischen abstrakten Strukturen der fotografierten Gebäude und den freien malerischen Formen. Derungs experimentiert in der Dunkelkammer und entscheidet intuitiv, welche Partien hervorgehoben oder überzeichnet werden. Die Verbindung von malerischen und fotografischen Techniken im gleichen Medium lassen eine Leichtigkeit und Lebendigkeit entstehen.

Bereits der Titel von Martina Gmürs mehrteiliger Arbeit schickt den Besucher auf eine Fährte: drei Wochen in China. Und tatsächlich ist eines der ersten Motive, die einem ins Auge fallen, eine typische chinesische Behausung, welche die Künstlerin mit zarten Umrissen und vornehmlich in Rottönen auf die helle Gipskugel gemalt hat. Es sind ungewöhnliche Bildträger, die Gmür gewählt hat: feinwandige, leicht nach oben gezogene Gipskugeln, für die sie Luftballons mit flüssigem Gips füllt, schwenkt und trocknen lässt. Den so entstehenden zarten Untergrund nutzt sie als Bildträger für Bleistiftskizzen und den Auftrag von Acrylfarbe, die sich teilweise in den Gipsgrund einsaugt und dadurch eine matte und zugleich verdichtete Wirkung ausstrahlt. Diese Gipshäute dienen als Untergrund für die Reiseerinnerungen der Künstlerin während ihres mehrwöchigen Studienaufenthalts in China. Persönliche Eindrücke vermischen sich mit Bildern, die ein jeder von diesem Land haben könnte. Statt auf der Kugelform eine Ansichtsseite vorzugeben oder auszuwählen, überträgt Gmür jeweils drei Bildmotive auf den hellen Untergrund — meist mithilfe von vorher entstandenen Fotografien. An dünnen, mit Leim versehenen Schnüren lässt sie die Kugeln von einer durch die Künstlerin entwickelten gleichmässigen Vorrichtung in den Raum hinein ragen, wodurch die Kugeln ei- oder tropfenförmig im Raum hängen. Der Besucher ist angehalten, sich in der Nahsicht um die Rundform zu bewegen, um die panoramagleiche Malerei, wenngleich motivisch nicht miteinander verbunden, zu erfahren. Da tauchen Berg- und Seelandschaften auf, ebenso wie Architekturelemente wie Fensterrahmungen, Hausfragmente oder Ähnliches.

Die Serie von elf Gemälden, die Hyeongjong Kim im Kunsthaus Baselland präsentiert, verlangen einen präzisen Blick. Auf elf grundierten Leinwänden im gleichen Format malt der Künstler nicht über den ganzen Bildträger, sondern setzt in die Bildmitte seinen Akzent. Ein Panorama von Bildern in Bildern entsteht. Es sind erstaunliche kleine, präzise Welten, die sich da für den Betrachter eröffnen und an Skizzen, persönliche Eindrücke und Erinnerungen denken lassen. Gebäudestrukturen, die bekannt und zugleich unbekannt anmuten, Architekturfragmente, Ausblicke aus Fenstern, Figuren, abstrakte Formen. Diverse Techniken kommen hierbei zur Geltung, um mit zeichnerischem oder auch malerischem Gestus die Motive auf die Oberflächen zu bannen. Auch die weiss grundierten, nicht mit dem Bildmotiv versehenen Leinwände zeigen allesamt Spuren des malerischen Prozesses; Farbverwischungen, Weisshöhungen, feine Bleistiftlinien. Die gesamte Leinwand dient dem Künstler als Malfläche. Die gewählten Motive erscheinen oft im Auftrag zart und doch bestimmt und sicher in der malerischen Ausführung. Gerade dieser gekonnte, sichere Umgang mit malerischen und zeichnerischen Mitteln ist es, der an Hyeongjong Kims Herangehensweise fasziniert. Jede Darstellung wird bei genauem Blick zu einem kleinen Erlebnis.

Balz Raz ist seit den 1970er-Jahren für seine Experimentalfilme bekannt, die er immer wieder an wichtigen Orten und in Institutionen zeigen konnte. Die Filmtagebücher aus den Jahren 2013/14, die er nun im Kunsthaus Baselland vorstellt, sind als filmerische Idee bereits im Jahr 1972 entstanden. Es sind zarte Annäherungen an scheinbare Alltäglichkeiten, die in Nahaufnahmen, der Konzentration des Blicks, in Tempo und Verweildauer besonders und poetisch werden. Die Projektion, des Super-8-Films zeigt tonlos Aufnahmen von Wolken, Wasser, Schatten, Blumen, Treppen, Bäume, aber auch Bahnhöfen und Details wie Schienen, Strassen und Menschen; eine Einstellung führt über den Wochenmarkt mit dem dort feilgebotenen bunten Obst und Gemüse. In der Isolation und Nahsicht scheinen die Gegenstände und Umstände beinahe abstrahiert und werden zu Formen, Licht und Bewegung. Die einander folgenden Bilder sind konsequent 18 pro Sekunde lang, angeordnet wie gefilmt, farbig oder schwarz-weiss und auf Super-8-Filmmaterial festgehalten. An unterschiedlichen Abenden wird Balz Raz seine aktuellen Filmtagebücher in einer Dauer von rund 50 Minuten zeigen. Der Projektor wird aus dem kleinen Raum rattern, die Besucher werden im Dunklen sitzen — der Künstler wird anwesend sein. Was einst normal und gängig war, der Gebrauch von Super-8-Filmen, ist heute schon beinahe etwas Besonderes und geht einher mit dem, was man sieht: ein langsames Nachspüren von persönlichen Blicken und Erlebnissen, die sowohl die Präsenz des Abspielers als auch die desjenigen — des Zuschauers — voraussetzt, der im Moment der Projektion vor Ort ist. Oder wie es Balz Raz so schön beschreibt: «Der Ton ist das Geräusch des Projektors und — je nach Zuschauer — eine Frage, ein Zwischenruf, ein Husten, ein Lachen oder ein fragmentarisches Gespräch im durchflimmerten Dunkel des Raumes.»

Bianca Pedrina nähert sich Architektur auf persönliche Art und Weise über das Medium der Fotografie. Oft ist es die Geschichte des jeweiligen Ortes, die sie formal und inhaltlich aufspürt. Ihr Interesse liegt in architektonischen und räumlichen Details, die erst im zweiten Moment Informationen freigeben. Die Beschäftigung mit architektonischen «intimen Ecken», wie sie es selbst nennt, zieht sich wie ein roter Faden durch die fotografische Arbeit der Künstlerin. Im Kunsthaus Baselland zeigt Pedrina zum ersten Mal ihre aktuelle fotografische Serie in einem neuen Kontext. In dieser anderen Umgebung entstehen neue Sichtweisen; Bezüge zwischen Werk und Ort verschieben sich. Die Serie besteht aus sechs Farbfotografien und erhält von Ferne eine horizontale Ausrichtung. Die fast monochromen Fotografien zeigen abstrahierte waagrechte Linien, deren Ausdehnung variiert. Sie erscheinen flächig, fast malerisch, keine Raumtiefe ist in ihnen spürbar. Die Hängung entlang der Wand verstärkt die horizontale Wirkung zusätzlich. Bei näherer Betrachtung verdichten sich die Motive zu Nahaufnahmen architektonischer Ausschnitte und öffnen den Wahrnehmungshorizont des Betrachters. Sie zeigen Alterungserscheinungen: Risse und Asymmetrien, die auf konstruktive Schwächen aufmerksam machen und gleichzeitig von einer gelebten Vergangenheit, einem ‹Erlebten› erzählen. Die Fotografien zeigen Detailaufnahmen des Innenraums eines Basler Stadthauses aus dem 14. Jahrhundert, welches das grosse Erdbeben von 1356 überstanden hat. Im White Cube des Kunsthauses verweisen sie fast nostalgisch auf eine vergangene Zeit. Pedrina hält die zeitlichen Spuren des Gebäudes mikroskopisch fest und macht dadurch die Seele des Hauses sichtbar. Ihre Arbeiten entwickeln ein Eigenleben und stellen dem Medium die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Abbild und Realität. Inwieweit hat Fotografie den Anspruch Realität abzubilden und inwieweit schafft sie selbst neue Realität(en).

Die von Jürg Stäuble in diesem Jahr entwickelte Arbeit XVX, Eckstück vermag es, den Besucher der Ausstellung in den Bann zu schlagen. Ausgehend von einem perfekten Kreis im Durchmesser von einem Meter, den der Künstler auf das kurze auskragende Wandstück überträgt, durchragen 8 rund 4.40 Zentimeter lange, dünne Stahlrohre dasselbe und strecken sich wie dünne Fühler in den Raum dahinter aus. Den Punkt, an welchem alle acht Stränge zusammenlaufen, setzt Stäuble auf eine Höhe von mehr als einem Meter an, mit einer Entfernung von rund 90 Zentimetern zur Wand. Durch diese Festlegung verzerrt sich der fortgeschriebene Kreis, der dem Künstler als Ausgangspunkt dient, leicht und dient in seinem Umriss als Auflagepunkt der Stahlrohe. Erneut ausgehend von diesem, nunmehr leicht verzerrten Kreissegment führt Stäuble weitere 8 Stahlrohre auf die angrenzende Wand, doch wählt er diesmal für den Schnittpunkt eine Höhe von rund 1.35 Metern mit einer Entfernung von 65 Zentimetern zur Wand. Statt des ursprünglichen Kreises beschreiben die feinen Rohre nun an der Wand eine leicht verzerrte Ellipsenform. Wenngleich dieses raumgreifende und zugleich raumbeschreibende Eckstück, das zwei Strahlenbündeln(kränzen) gleicht, einen neuen Aspekt im Werk Jürg Stäubles zeigt, knüpft dieser damit konsequent an seine mehr als 40-jährige Tätigkeit als Künstler an. (Oftmals) Meist dienen ihm Systeme — geometrische und mathematische Überlegungen oder für den Computer entwickelte Tools als Grundlage für Objekte, Skulpturen oder Installationen. (Bis anhin auch entwickelte Computerprogramme, mathematische Überlegungen von Verhältnismässigkeiten und Konstruktionszeichnungen, die er selbst entwirft und die oftmals als eigenständige Zeichnungen existieren können — als Grundlage und Voraussetzung.) Mittels Konstruktionszeichnung und Modell werden die Ideen entwickelt und erprobt Das Erstaunliche bei diesen selbst entwickelten Systemen ist, dass sie (eher) dem künstlerischen Prozess zwar einen Rahmen bieten, einen Anhaltspunkt, in der Wirkung jedoch (selten) die während des Machens verfolgte Strenge kaum übertragen. Im Gegenteil: Jürg Stäubles Arbeiten wirken locker, wenn auch präzise gesetzt und ausgeführt. Sie zeigen Formen und Volumina, die dem Material einerseits zu eigen sind bzw. auf den Betrachter nicht ungewöhnlich in der Verarbeitung wirken: Mit heissem Draht geschnittene Styroporblöcke, gebündelte Stahlrohre, ausgeschnittene oder mit einem (Loch)Wellenmuster ausgelaserte(stanzte) Bleche, gedrehte Holzbänder usw. Ungewöhnlich ist die Wirkung, die Stäuble mit seinen Arbeiten erzielt. Trotz der Verfolgung von selbst gesetzten Regeln und Systemen ist die Wirkung offen und frei, aber eben nicht beliebig, und vermag dabei zu überraschen — den Künstler wie den Besucher.

Der Raum wird erfüllt von gelbem Neonlicht und bezieht die vorgefundene Architektur in die Arbeit mit ein. Durch die Positionierung der gelben Neonschrift, die Emanuel Strässle im hinteren Teil des Raumes installiert, ist der Besucher dazu angehalten, sich der Arbeit anzunähern. Ein willkommener Moment, in dem sich die Augen an die unnatürliche Farbigkeit gewöhnen können, bis die Buchstaben an der Wand lesbar werden: boring dark, langweiliges Dunkel steht dort wie von Hand geschrieben. Der Raum, der ansonsten für Videoprojektionen verwendet wird, ist seiner ursprünglichen Funktion enthoben. Eine möglicherweise erwartete Videoarbeit wird nicht gezeigt. Mit dieser Arbeit befragt der Künstler grundsätzlich die Wahrnehmungsmuster innerhalb des Ausstellungskontexts. boring dark ist als kritische Auseinandersetzung mit der Blackbox zu verstehen und nimmt die Sichtweise des reflektierten Rezipienten ein, der nach alternativen Ausstellungsmethoden fragt.

Sebastian Wiemers Werk bringt im wörtlichen Sinne Farbe in die Ausstellung — und zeigt zugleich, wozu Malerei für ihn fähig ist: Räume zu formulieren, sich im Raum auszudehnen und zugleich einen neuen Raum zu öffnen, für denjenigen, der sich darin aufhält und bewegt. 20 grossformatige Leinwände mit verschiedenen farbigen Oberflächen installiert Wiemer in unterschiedlichen Rhythmen, oft übereinanderliegend in einer Horizontalen entlang der langen, für sein Werk vorgesehenen Ausstellungswand im Kunsthaus und führt das Werk weiter über Eck. Die Farben, die von sanften bis kräftigen Tönen wie Rot, Blau, Grün, Gelb oder Violett wechseln, sammelt Wiemer, wie er sagt, aus der Umgebung und mischt sie mit Lack an. Die Wirklichkeit in seiner Malerei Teil werden zu lassen, ist ihm wichtig und ist für ihn die Antwort auf die Frage vieler Maler, wie Realität in der Malerei eine Rolle spielen kann. Markant in seinen Gemälden ist der Farbauftrag, der teils dickflüssig auf der Oberfläche steht und teils ein dichtes Raster abzeichnet, das er unter Einbezug von Armierungsgittern erhält. Die Gitter, die ihm zum Farbauftrag dienen, reisst er im nächsten Schritt wieder von der Oberfläche der Leinwand. Spuren, Strukturen und Kratzer entstehen, bisweilen können auch Abriebe oder Aufdrucke der Gitter auf der Leinwand zurückbleiben. Das Nichtplanbare ist ein wichtiger Faktor in seiner Arbeitsweise. Es ist daher nicht die eigene Handschrift, der Duktus der Pinselführung, die für Wiemer eine Rolle spielt, sondern eher das grobe, industriell Anmutende, durch den Einsatz von Lacken, Armierungsgittern, dickem Farbauftrag Entstehende, das den Künstler interessiert. Es ist aber auch ein Offenlegen der Mittel, Techniken und Vorgehensweisen, welche in den Werken zum Vorschein kommen. Die erstaunliche Präsenz, die Wiemers Werk im Kunsthaus Baselland erhält, erreicht der Künstler nicht zuletzt durch die prägnante Setzung bzw. Hängung seiner Arbeiten; eine Präsentation, die er je nach Raum, Architektur und Nachbarschaften ändern kann — und die den Besucher zugleich einlädt, sich darin neu zu verorten.

Angelika Schori ist Malerin — und doch geht sie darüber hinaus, was man gemeinhin unter Malerei verstehen könnte: Vielmehr hinterfragt sie die Mittel der Malerei, deren Produktion und Präsentation. Für ihre Ausstellung im Kunsthaus Baselland hat Schori dem Besucher einen eigenen Raum zur Erfahrung ihrer Malerei geöffnet, der gemeinhin eher nicht zu betreten ist — den Bildraum. Statt mit malerischen Mitteln Perspektive oder Tiefenwirkung herbeizuführen, konzentriert sich Schori auf die architektonische Eigenheit des weit auskragenden Annex des Kunsthauses, der auf einer Seite mit grossen Fenstern versehen ist, und nimmt diese bauliche Struktur als Oberfläche für ihre Bilder. Zwei dieser Fenster hat Schori mit einer dünnen, milchglasähnlichen Folie versehen, die eine Art geometrische Form auf die Glasscheiben zeichnet. Ein breiter, frei gelassener Rahmen und eine vertikale Öffnung ermöglichen einen Blick von aussen in den Innenraum. Im Inneren zeichnen sich einerseits auf dem Boden breite, mit einem hellen Orange- und Blauton versehene und in eine bestimmte Form geschnittene Holztafeln ab; andererseits hat Angelika Schori die gegenüberliegende Ausstellungswand der Fensterreihe zwei unterschiedliche lange, vertikale Balken mit kräftigem hellem Grün und Rot versehen. Mag für den Besucher, der den Ausstellungsraum betritt, die Anordnung der Farbflächen und deren Verteilung im ersten Moment noch rätselhaft anmuten, gelingt es ihm doch schnell, sich innerhalb des Arrangements der Elemente zu verorten und den Weg erneut nach draussen, in den Aussenbereich vor die beiden Fenster zu wählen. Der richtige Standort im Aussenbereich dann, vor den beiden Fenstern, an welchem alle Elemente zu einem Ganzen zusammenkommen, ermöglicht dem aufmerksamen Betrachter ein erstaunliches Bilderlebnis — Fensterfront, Folien, bemalte Farbtafeln und die Farbbänder auf der rückseitigen Ausstellungswand ergeben ein Gemälde mit überraschender Tiefenwirkung, die nicht illusionistisch ist, sondern durch die Architektur und die Anordnung der Elemente erreicht wird. So ist es zu verstehen, wenn Schori davon spricht, dass sie Bilder für den realen Raum öffnen möchte. Ihr Beitrag zeigt einmal mehr, dass Malerei mit der realen Welt zu tun hat, in der wir uns bewegen.

Es scheinen drei gleich grosse dunkle, rahmengleiche Strukturen zu sein, die sich dem Besucher auf seinem Weg durch das Kunsthaus präsentieren. Was sich auf den ersten Blick als kubenartige Module auf der Wand präsentiert, zeigt sich erst beim Umrunden der Arbeit in seiner ganzen Dimension. Verena Thürkauf bespielt mit ihrer Arbeit zwei Räume. Die drei Module aus dunklem Pressspan scheinen durch die Wand hindurchzugehen, an denen sie aufgehängt sind, und sich auf der anderen Seite fortzuschreiben. Die markante Position der einzelnen Module, die einen Blick von oben nach unten oder in die andere Richtung der Objekte zulassen, resultieren aus der horizontalen Ausrichtung auf der gleichen Linie und das unterschiedliche Abdrehen auf jeweils einem festen Aufhängepunkt. Zugleich bieten die Module dem Betrachter die Möglichkeit des Ein- und Ausblicks, lassen Freiräume für das Sehen, statt ihn mit geschlossenen Kuben zu konfrontieren. Seit den 1980er-Jahren konzentriert sich Verena Thürkauf vermehrt auf die Gattung der Zeichnung und auf Sprache, der sie auch eine körperliche Komponente beifügt; Bewegungen, Gesten werden auf das Blatt oder in installative Arbeiten gebracht. Ihre Installationen und Interventionen sind nicht weit davon entfernt zu sehen: Immerhin bleibt es nach wie vor die physische Erlebbarkeit von geometrischen Formen und deren Volumina, aber auch von Worten, von Sprache, die sie oft in Objekte überführt. Dies macht das Faszinosum ihrer Arbeiten aus: nicht das nüchterne Denken über die Dinge ist ihr wichtig, sondern das Erlebbarmachen derselben.

Die mehrteilige Rauminstallation Slogans and Fragments von Susanne Schär & Peter Spillmann fordert den Besucher regelrecht dazu heraus, sie zu durchschreiten. Die Arbeit erinnert an einen Aktionsraum, in dem einzelne Gegenstände so angeordnet sind, als seien sie gerade noch gebraucht und als sei der Raum soeben verlassen worden. Der Betrachter begibt sich auf eine rätselhafte Spurensuche. Schär & Spillmann, die seit vielen Jahren zusammenarbeiten, verwenden verschiedenste Materialien, seien es Alltagsobjekte, Holzstrukturen oder Fotografien und Videos, und passen sie der jeweils neuen Raum- und Zeitsituation an. So treten ältere Arbeiten in Dialog mit neu entstandenen und eröffnen erweiterte Werkkompositionen mit neuen Bedeutungsebenen.

Für Slogans and Fragments wurden mehrere Arbeiten zu einem neuen Ganzen zusammengefügt: Aus schmalen Holzleisten konstruiert, steht ein offener Kubus in der Raummitte. Er formuliert einen Raum im Raum — eine offene Zelle, in die der Besucher eintreten oder sie umschreiten kann; ein flüchtiges Werk, eine Konstruktion, welche jederzeit andernorts wiederaufgebaut werden könnte. Erst im Atelier der Künstler entwickelte diese Arbeit eine Verbindung zu den gezeigten Farbfotografien, die wie Werbeplakate direkt auf die Wand tapeziert wurden. Sie sind Teil der Serie Slogan, die während eines Atelieraufenthalts in Tirana (Albanien) entstanden sind und zeigen den Ausblick aus dem Gastatelier auf die umliegende urbane Nachbarschaft. Subtil verändern Schär & Spillmann die Sicht auf die Realität, indem sie bedruckte weisse Baumwollbahnen mit Slogans aus dem American Way of Life wie «My Home Sweet Home», «My Home is my Castle» oder «Have a look at» an den umliegenden Gebäudefassaden anbrachten. So sind eine Reihe von Farbfotografien entstanden, die die Wahrnehmung auf die dicht besiedelte Wohn- und Lebenssituation lenken und städtebauliche Massnahmen reflektieren. Spuren dieser Aktion werden durch die Präsenz der zusammengefalteten Baumwollbahnen, die auf einem Sockel gestapelt sind, in den aktuellen Raum übertragen. Die Dichte und Beengtheit der Stadtlandschaft Tiranas scheint sich hier widerzuspiegel.

Rund 14 auf 14 Meter misst der Raum im Kunsthaus, den der französische Künstler Robin Godde mit einem einzigen Werk bespielt. D’un bout à l’autre, von einem Ende zum anderen, nennt er seine Arbeit, die sich in der gesamten Shedhalle wie eine grosse, lockere Zeichnung ausbreitet. Zahlreiche lange Stahlbänder mit einer jeweiligen Länge von bis zu 12 Metern durchziehen den Raum, bewegen sich in feinen Bahnen und Bögen und scheinen sich bisweilen im Boden fortzuschreiben. Die Bearbeitung der Stahlbänder mit dickflüssigem, schwarzem Motorenöl unterstreicht den Eindruck von einer Raumzeichnung. Aufgehängt an mehreren Raumpunkten an der Decke, ermöglicht Godde den langen Stahlbändern scheinbar ihre grösstmögliche Ausdehnung im Raum, nach oben, zu den Seiten, stets geleitet von der Logik des Materials. Jeder Bogen ist ein aus dem Material, seiner Beschaffenheit und seinem Gewicht resultierendes Ergebnis. Konstruktion, Geradlinigkeit, Offenlegung der Mittel und eine Erfahrung der Eigenarten des Materials sind denn auch Grössen, die ihm wichtig sind. Er möchte, wie er sagt, dem Material die Möglichkeit geben, sich selbst ausdrücken zu können und seiner Beschaffenheit gemäss zu reagieren. Und er möchte dem Raum nachspüren. Denn jeder Raum und jedes darin eingebrachte Material könne zu einer anderen Komposition führen, zu einem anderen Rhythmus, zu einer anderen Bewegung des Materials und des Besuchers im Raum. Die offene Form des Materials ermöglicht demjenigen, der den Raum betritt, zugleich ein Teil des Ganzen zu werden, die Bewegung aufzugreifen und nicht den Raum oder auch das Werk einfach zu durchschreiten. Im Gegenteil: Die physische Präsenz des Werks, seine Ausdehnung und seine Bewegung halten den Betrachter dazu an, den eigenen Standpunkt im Raum nicht nur zu verändern, sondern auch der unterschiedlichen Wirkung gewahr zu werden, die man hier einnehmen und sich dabei selbst im Raum verorten sowie wahrnehmen kann.

Max Leiß begibt sich auf die Suche — auf die Suche nach Fundstücken des Alltags und deren überraschenden, bisweilen merkwürdigen Volumina, die die tagtägliche Gestaltung von Aussenräumen hervorbringt.Die architektonische Struktur von Max Leiß im Kunsthaus Baselland aus verzinktem Stahl entwickelte der Künstler anlässlich seiner Einzelausstellung im Kunsthaus Aarau, die vor wenigen Wochen zu Ende ging. Ausgangspunkt ist für Leiß die Idee einer modulartigen Struktur, die unterschiedlich kombiniert und erweitert werden kann und in ihrer Form assoziativ an funktionale Strukturen im Aussenraum erinnert. Auch die beiden schwarz-weissen, analog entstandenen Fotografien, die der Künstler selbst von Hand abgezogen hat und in Verbindung mit seiner modulartigen Struktur zeigt, geben seinen präzisen-aufspürenden Blick auf sein unmittelbares Umfeld wieder. Es können Orte sein, an denen er lebt, wie Basel oder Paris, oder an denen er sich länger aufgehalten hat, wie Marseille. Das, was sich auf den Fotografien zeigt, wirkt bisweilen arrangiert oder gar konstruiert und gibt doch nur das wieder, was dort ist und nun neugierig gesehen wird. Zeitlichkeit ist eine wichtige Grösse für Max Leiß. Seine skulpturalen Strukturen zeigen — wenngleich vom Künstler erst vor kurzer Zeit hergestellt — bereits Gebrauchsspuren durch den Herstellungsprozess und den späteren Umgang mit der Skulptur. Ferner weisen sie eine zarte Patina auf. So nimmt man ihnen auch die Möglichkeit ab, eine Funktionalität zu haben; bisweilen sind es reale Fundstücke wie Boxen, Kuben, Gestelle usw., die der Künstler für seine skulpturalen Objekte verbindet oder die ihm Ideen für weitere Formfragen geben. Max Leiß baut den Alltag und dessen Strukturen nicht nach, imitiert nicht die Fundstücke; vielmehr schärft er den Blick für Volumina, Anwesenheiten, Nachbarschaften und Zusammenstellungen, die uns tagtäglich begegnen und in deren Merkwürdigkeit eben auch Besonderheiten, ja sogar poetische Momente zu finden sind.

Text von Ines Goldbach und Eva Falge

Ein Kunsthaus-Satellit auf dem Dreispitz? Das war eine schöne Einladung, die wir vor einigen Wochen erhalten haben — bietet sie uns doch die Möglichkeit ein wenig auszuprobieren, wie es sich anfühlen würde, wären wir mit dem Kunsthaus auf dem Dreispitz. Es ist ein grosser Wunsch, das Kunsthaus auf den Dreispitz zu führen, in Räume, die dafür geeignet sind, und Nachbarschaften, in denen Partnerschaften entstehen können. Bis es so weit ist bzw. sein könnte, ist noch viel zu schaffen, und so freuen wir uns, dass wir nun für den Zeitraum von rund drei Wochen die Räumlichkeiten an der Oslostrasse 10 nutzen und bespielen dürfen. Bespielen, das heisst zunächst einmal, des schlanken Raumes gleich neben dem neuen Haus für elektronische Künste habhaft werden, ihn erfassen und gestalten. Dazu wurden die in Basel lebenden und dort arbeitenden Künstlerinnen und Künstler Sylvain Baumann, Gina Folly und Hannah Weinberger eingeladen. Der Raum, auf den die Künstler und Künstlerinnen einwirken werden, öffnet sich zur einen Seite zum Campus der Hochschule und zur anderen zur Dreispitzhalle und ist von beiden Seiten von einer rundum führenden Galerie zu betreten.

Eine Performance von der ebenso in Basel lebenden und arbeitenden Künstlerin Silvia Buol wird den Anfangspunkt am Abend des 22. November setzen und u.a. auf eben diese Durchlässigkeit des Raumes eingehen. Hierzu ein Dank an die ‹die nomadisierende Veranstalter›. Des Weiteren werden in diesen drei Wochen eine Reihe von öffentlichen Gesprächen mit Basler KünstlerInnen und Kulturschaffenden stattfinden.